“永远要相信,人性本善。”

这是影片一开始,让人很深刻的一句台词。

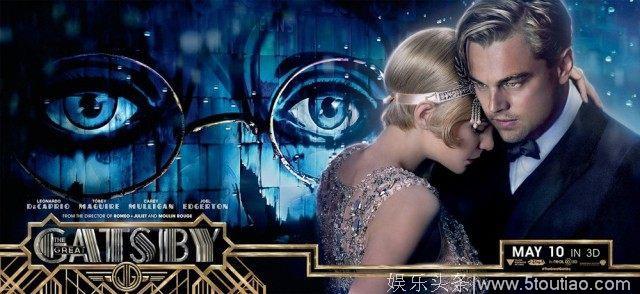

这部电影的原著小说,是美国作家弗·司各特·菲茨杰拉德创作的一部以20世纪20年代的纽约市及长岛为背景的中篇小说,出版于1925年。

菲斯杰拉德以自己一生的经历和感怀作为创作素材,造就了一部不可不读的经典《了不起的盖茨比》,文坛为之雀跃:他被尊为“爵士时代的代言人”和“二十年代的天使”;连艾略特也不吝溢美之辞,赞其作品是“自詹姆斯以来美国小说迈出的第一步”。

影片的故事始于医生与尼克的一段对话:你说过,写作会带给您慰藉,没人会去读它,你可以烧掉它,写什么都可以,一段回忆,一个想法,或者一个地方……

尼克初次造访布坎南的别墅时,菲斯杰拉德的描述几近调动了读者的所有感官,“玫瑰色的大厅,半开着的长窗在外面碧绿草地的辉映下熠熠闪烁。

《了不起的盖茨比》之所以了不起,也在于揭示了资本主义社会崛起过程中的种种横断面,但盖茨比对黛西的爱情,让人嘘唏不已,正是这份爱情的纠葛,使得小说拥有更多值得称道之处。不过,盖茨比用情太专,即便是导演巴兹·鲁曼只将其中的爱情部分抽离出来,这一最新版的《了不起的盖茨比》也是一部很精彩的影片了。

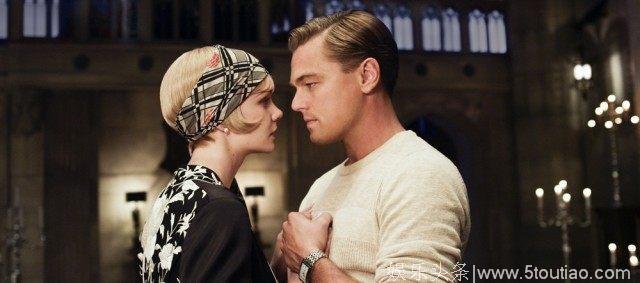

影片中凯瑞塑造的黛西与导演鲁曼先前作品中的女性形象大相径庭,在面对“爱情”这件事上,她没有朱丽叶和萨婷果敢的“迎接”姿态,充满斗志、始终不渝,而是呈现出一种摇摆、被动的“承受”意味,但由于鲁曼放大了故事中的爱情线,于是凯瑞有了更充足的发挥空间,从起始时的孤独郁愤,到重获爱情的如鱼得水,以及情感波澜推至高潮而身陷混乱时的惊慌、迷惘和残酷的决绝,都能在轻拿轻放间水到渠成,并无违和或令人咋舌的虚张声势,尤其闪回中她与盖茨比甜蜜缱绻和扯断珍珠项链的桥段,让黛西的性格表现更完整,规避了肤浅的脸谱化,让她多了点叫人唏嘘遗憾的可怜,少了点薄幸无良的可恨。

鲁曼定位的盖茨比,延续了他对“罗密欧”和“克里斯蒂安”的一贯审美——痴心大情圣。虽然爱情被鲁赫曼摆到了第一位,但原著中处处对美国梦的描绘,转而到了电影中也依然无法彻底规避:在金钱至上的社会里,盖茨比追求财富显然非常符合彼时美国大熔炉中民众的普遍逻辑,但他最终又被社会所遗弃,成为格格不入的另类。

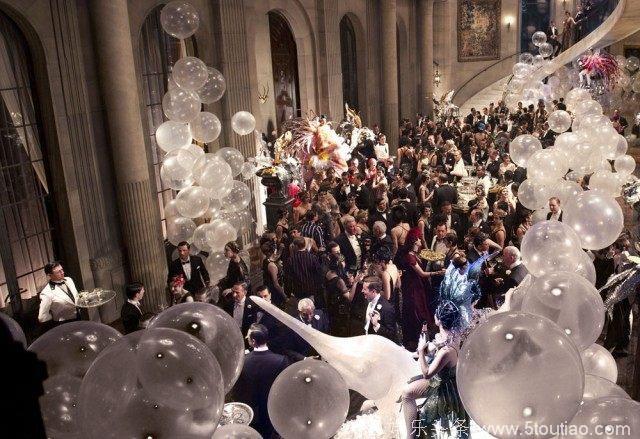

把电影变得豪华,素来是鲁曼的拿手好戏。几场纸醉金迷的晚宴,鲜衣怒马、烹油烈火,富丽堂皇的布景、考究炫目的服饰、配合Jay-Z和Jack White等等演唱的插曲,

另外,在这个大家腐才是真的腐的年代,鲁赫曼也敏锐地捕捉到潮流所趋,看看弱受气质爆表的马奎尔端详盖茨比的眼神——可不就是一见小李误终身么;而事实也证明,陪伴盖茨比走到最后的,正是放弃了华尔街也放弃了表妹的尼克,他还像【红磨坊】里的伊万一样,把思念付诸文字,写下了专属于自己的“爱情回忆”——酷儿文化不受年代约束,这是菲斯杰拉德藏在小说里的一段温婉“惊世奸情”。

影片最后尼克,在他回忆最后这样说到:

我们继续奋力向前,逆水行舟,被不断地向后推,直至回到往昔岁月……

———— END ————

喜欢就关注我们吧~