“说话是一种本能,会说话才是一种本事。”

如果放在5年前,你跟张泉灵说这句话,她绝对不会跳出来反对,因为她曾是个靠“说话”谋生的央视主持人,几乎全国人都听过她说话。

直到某一天,她才发现,“我错了。”

“这世界不是人人生来就能听见声音,能够听见万物的声音,却是一种绝对的幸运。”

“这世上有一种幸运,

叫听见声音。”

非典蔓延,三峡水淹没旧城镇,神舟7号飞天,汶川大地震,北京奥运会,国庆大阅兵……过去18年的重大新闻事件里,画面之外经常伴随一个坚定女声。

可到2016年,人们谈及张泉灵,津津乐道的却是她42岁从央视辞职这件事。

有人叫她战士,有人称她“第一女记者”

她去创业,去互联网公司探风,又去《罗辑思维》帮罗振宇顶班。

显然对她来说,自己早和“第一女记者”的身份,脱了干系。

难怪有人说:“辞职信那么多字,意思不过以下几句话:挣钱已够花,任性要离家。”

2017年初,我穿着睡衣,被老同事马东拉上了《奇葩说》,和一群“草根奇葩”坐在一起,对着赵又廷犯花痴,和蔡康永辩论。

从央视到紫牛,再到《奇葩说》;第一个张泉灵,第二个张泉灵,第三个张泉灵,每一个都能放进不同形状的容器。

身段柔软,个个都是她主动把自己捏成的理想样子。

——但无论在哪个容器,都唯一点不变:张泉灵,依旧靠“说话”吃饭。

要说“全中国13亿人都听过我的声音”,似乎也不为过。

但,故事没这么简单,滥下的结论也总要被推翻。

▼

“我这个靠说话谋生的主持人,

发现世界上还有一群人

对他们来讲,

说话从来不是本能,更像是一种奇迹。”

我是张泉灵,曾经是个靠“说话”谋生的主持人。

如何把语言变成一门艺术,这曾是我每天工作的课题。在我看来,说话是一种本能,会说话才是一种本事。

乍一听,不仅没有什么不妥,好像还颇有道理。不过我错了。

故事要从2012年我遇到的一个小女孩说起,她的名字叫淇淇,生活在青岛。

刚出生不久,淇淇就被诊断出极重度耳聋。父亲甩甩手,把孩子丢给妻子,然后消失不见。

那几年,淇淇的妈妈带着她和姥姥,挤在一间17平米的屋子里,一边艰难生活,一边奔波求医。

当听说戴助听器就能让孩子听见声音时,淇淇妈妈花光了最后的3万积蓄,给女儿配了一对助听器。

过了很久她才知道:助听器,对淇淇这样的极重度听力损失的儿童来说,根本起不到一丁点作用。

有效的方法是什么呢?——植入人工耳蜗。

植入一个人工耳蜗需要20多万,这对淇淇一家来说,是个天文数字。

那天淇淇妈妈小心抱着睡着的淇淇,哭着说:“我最大的心愿,就是能听到女儿亲口叫我一声妈妈。”

这原本是世界上所有母亲最幸福的时刻,可是淇淇妈妈却享受不到。

极重度先天性聋儿,如果在婴幼儿时期及时植入人工耳蜗,康复后与听力健全的孩子没有什么区别。可如果淇淇无法及时接受人工耳蜗植入手术,即便日后有了再多钱,也将永远错过最佳治疗时机……

在这个懵懂的小女孩眼中,

世界又是怎样的呢?

她能看到风吹竹林竹影摇曳,

却听不到风儿阵阵竹叶声声,

她能看到溪水流淌清澈见底,

却听不到溪水潺潺叮咚作响,

而当她一天天长大,进入社会,

将不可避免地会被标榜上“残疾”的标签。

她可能遭遇恶意的嘲弄,

也可能遇上充满同情的目光,

甚至无法胜任喜欢的工作,

无法应对某些潜在的危险。

窗外,会是一个危险的世界吗

再把镜头拉远看——包括淇淇在内,中国有2780万听障人士,生活在这样的无声世界里。假设13亿人听过我说话的声音,可他们,却没有。

这2780万人之中,7岁以下的有20万,每年还有3万新生听力障碍儿童。

我才知道,世界上有这么庞大的一群人,在他们的世界里,说话从来不是本能,更像是一种奇迹。

在高昂的人工耳蜗植入费用面前,许多贫困家庭的孩子因为错过了治疗时机,永远失去了聆听世界、放声高歌的权利。

▼

“因为声音的“惊吓”,她哭了出来

我却听到了世界上最美妙的声音”

2012年3月,

我和央视、央广和北京电视台

那群靠“说话”谋生的主持人朋友们,

共同在中华思源工程扶贫基金会下,

发起了一个救助贫困聋儿的公益项目

——爱的分贝。

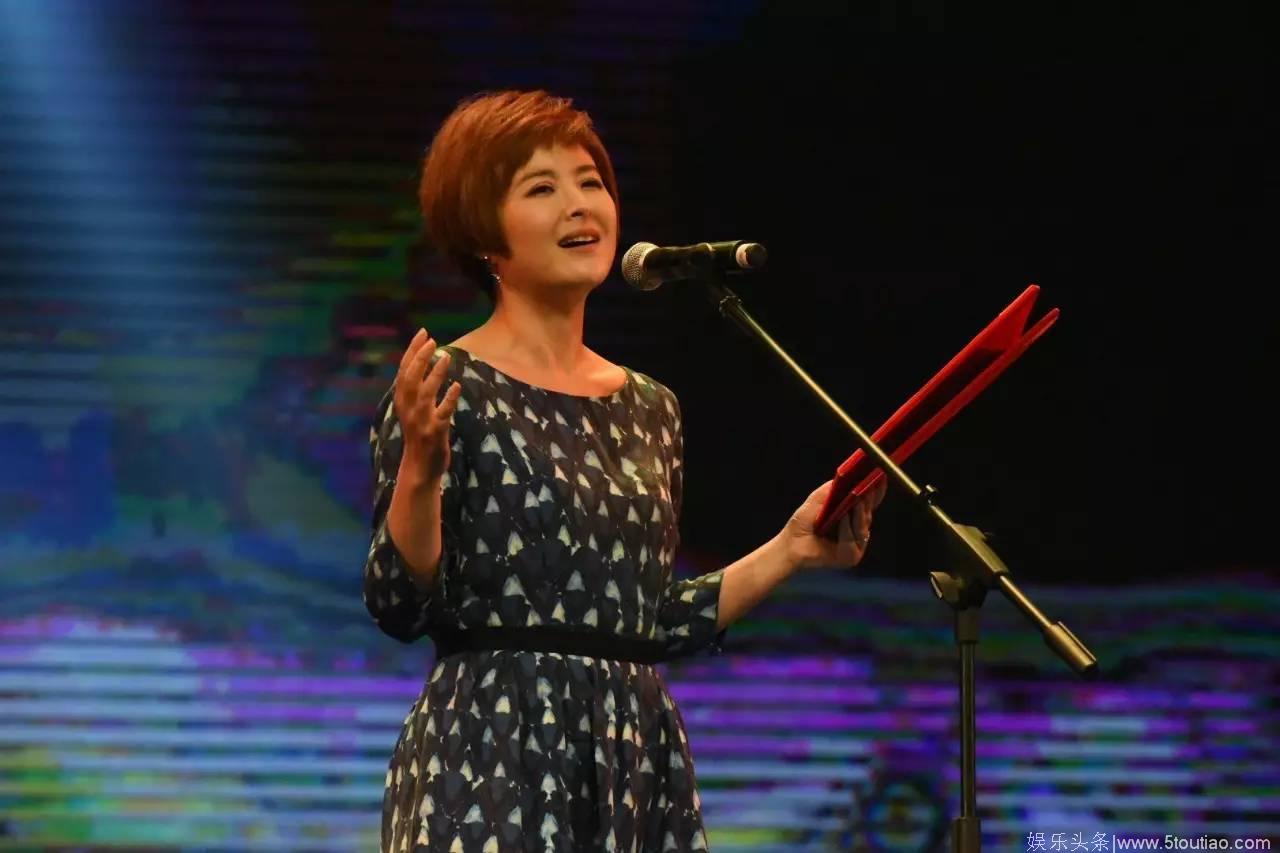

2012年爱的分贝启动仪式,左:张泉灵,右:鲁健

淇淇,是我们第一个资助手术的孩子。

短短两小时的手术,淇淇妈妈像是熬过了漫长的十年,她在手术门前不断地踱着步,双手紧扣,偶尔提在胸前小声祈祷。

人工耳蜗开机的那一瞬间,第一次接受到声音讯号的淇淇,因为声音的“惊吓”,哭了出来。

含在淇淇妈妈眼里的眼泪,也终于跟着一起流了下来。

不止是淇淇——

蓉蓉今年3岁,

在她听见这个世界第108天,

她学会了开口叫“爸爸”。

林林今年2岁,

这是他听见这个世界第455天

他会说你“叔叔”“阿姨”“你好”“谢谢”。

3岁的澎澎和灏灏,

是一对双胞胎兄弟,

这是他们一起听见这个世界第525天,

他们在北京市聋儿诗歌朗诵比赛中,

获得了一等奖。

淇淇6岁那年,

淇淇妈妈用手机给我们发来了一段小视频。

那是淇淇参加少儿模特大赛的录影,

T台上,她踩着猫步,

跟着节拍一步步走近镜头和观众,

周围是轰隆又华丽的音乐,

她不再是那个第一次听见声音,

因为惊吓而哭泣的孩子了。

▼

“这世界不是人人生来就能听见声音,

能够听见万物的声音,

却是一种绝对的幸运”

5年来,

爱的分贝累计为10000多个

听障儿童家庭提供了救助服务,

并直接资助了2000多个贫困听障儿童家庭,

让350+听障儿童接受了人工耳蜗植入手术,

对近900名听障儿童进行了康复训练,

培训了1000+听障儿童家长。

可是,350这个数字,相比20万和每年新增的3万听障儿,太微小。

这是一场与时间赛跑的比赛,为了最高效地筹到最多善款,这5年来我们尝试了许多方法。

爱的分贝第一笔善款来自微博拍卖,我们的秘书长王娟拍卖了自己珍藏多年的一张唐卡。在爱的分贝项目启动仪式上,我们组织了一场拍卖活动,共筹募到324.5万元。

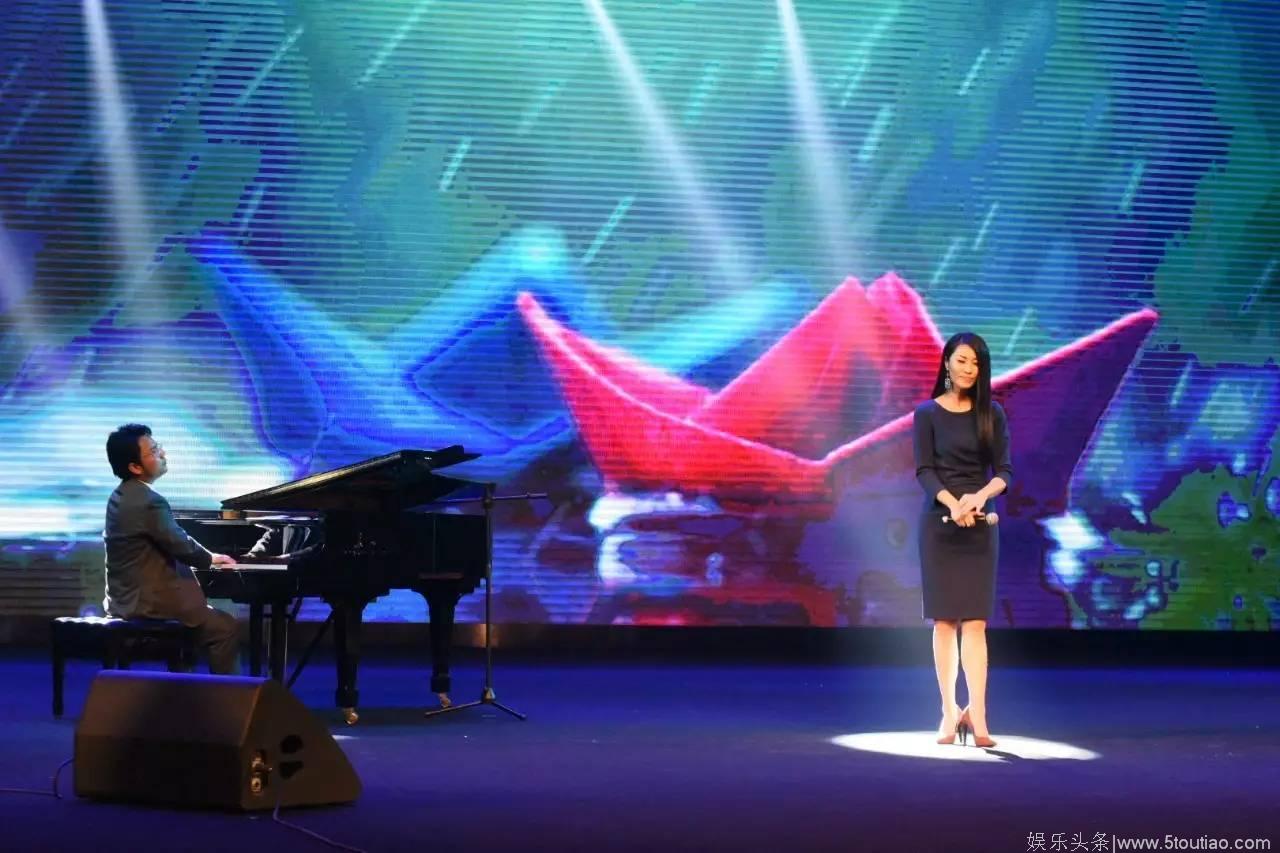

2015年1月,爱心大使周笔畅,为爱的分贝举办了一场公益音乐会,通过网络众筹筹得善款123万元。

5年来,爱的分贝陆续通过各个公众筹款渠道筹款,截止2017年7月底,筹款已突破3000万元。

从2014年至今,我们还在北京、杭州、郑州等地举办了9场公益朗诵会,前后共60多位央视主播、地方知名主持人参与,共筹款1500多万元。

今年年初,在爱的分贝“时间的玫瑰”主题公益朗诵会上,我特地带上了11岁的儿子晨华,和他一起朗诵了一篇《母与子的对话》。

他的童年,比这些听障儿童都要幸运幸福,我希望让他亲自感受到妈妈和这些叔叔阿姨正在做的事。

也希望让他了解,这世界不是人人生来就能听见声音,能够听见万物的声音,是一种绝对的幸运。

而拥有这份幸运的人,都该去改变那些不幸。

2017年8月30日,爱的分贝第10场“让爱的分贝响亮”华语名主播公益朗诵会,将在国家大剧院举行。

本次公益朗诵会众筹所得,都将用于“爱的分贝”听障儿童救助,帮助更多聋儿进行人工耳蜗植入手术及后期康复训练,让他们聆听到世界美妙的声音。

能够靠“说话”吃饭,

的确是一种幸运,

而我想用我的这种幸运,

去拯救听不见声音的不幸。

就是对我最好的支持!